渡邉孝信(早稲田大学・電子物理システム学科)

平均二乗変位と拡散係数の関係

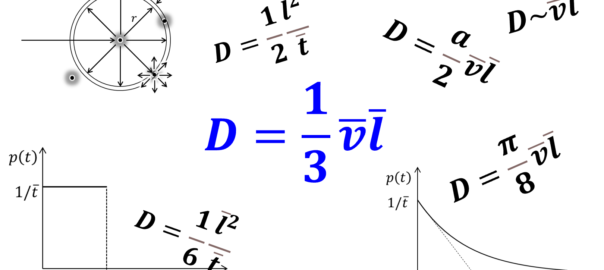

ブラウン運動の理論によると、1次元系の拡散係数\(D\)は

$$\overline{\Delta x^2}=\overline{{(x(t)-x(0))}^2}=2Dt\label{meansquare}\tag{9.1}$$

のように平均二乗変位\(\overline{\Delta x^2}\)に関係づけられます。3次元なら

$$\overline{\Delta r^2}=\overline{{(r(t)-r(0))}^2}=6Dt\tag{9.2}$$

です。

1次元系において、時間\(t\)を\(n\)個の微小時間\(\Delta t_i\) \((i=1,2,⋯,n)\)に区切り、各微小時間における変位を\(l_i\) \((i=1,2,⋯,n)\)とすると、平均二乗変位\(\overline{\Delta x^2}\)は

$$\overline{\Delta x^2}=\left < {\left(\sum_{i=1}^nl_i \right)}^2 \right >=\sum_{i=1}^n\left < {l_i}^2 \right >+2\sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j>i}^n\left < l_il_j \right >\tag{9.3}$$

と書けます。ブラウン運動する粒子の異なる時間の変位は無相関であり、

$$\left < l_il_j \right >=0,\;\;\;\;i\neq j\tag{9.4}$$

が成り立つので、式\(\eqref{meansquare}\)は

$$2Dt=\sum_{i=1}^n\left < {l_i}^2 \right >=n\left< {l}^2 \right >\tag{9.5}$$

と書けます。今、議論を簡単にするため、どの微小時間\(\Delta t_i\)も等しく\(\Delta t_i=\Delta t\)と仮定すると

$$n\left< {l}^2 \right >=2nD\Delta t\tag{9.6}$$

となり、拡散係数は

$$D=\frac{\left< {l}^2 \right >}{2\Delta t}\label{diffusivity9}\tag{9.7}$$

と書けることになります。式\(\eqref{diffusivity9}\)において、\(\Delta t\)を平均自由時間\(\overline{t}\)、\(\left< {l}^2 \right >\)を平均自由行程\(\overline{l}\)の二乗とおくと、1次元系の拡散係数は

$$D=\frac{\overline{l}^2}{2\overline{t}}\label{diffusivity9a}\tag{9.8}$$

3次元では

$$D=\frac{\overline{l}^2}{6\overline{t}}\tag{9.9}$$

となり、1/2の係数がかかることになります。

前回までの議論で、せっかく\(D=\overline{l}^2/3\overline{t}\)で話がまとまりそうだったのに、ブラウン運動理論を考えたら、1/2の係数の問題が再燃してしまいました。いったいどう考えればよいのでしょうか?

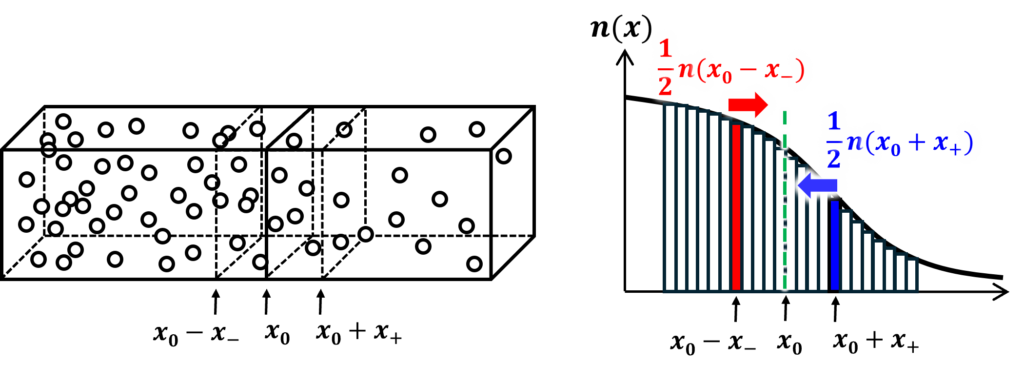

ここでもやはり、「平均」をどう考えるかが鍵を握っています。式\(\eqref{diffusivity9}\)から式\(\eqref{diffusivity9a}\)に進むとき、\(\left< {l}^2 \right >\)を平均自由行程\(\overline{l}\)の二乗とおいたのですが、この平均操作では、

$$p(l)=\delta(l-\overline{l})\tag{9.10}$$

というデルタ関数分布を暗に仮定していたことになります。この場合、拡散係数は

$$D=\frac{\left< {l}^2 \right >}{2\overline{t}}=\frac{1}{2\overline{t}}\int_0^\infty l^2p(l)dl =\frac{1}{2\overline{t}}\int_0^\infty l^2\delta(l-\overline{l})dl =\frac{\overline{l}^2}{2\overline{t}}\label{diffusivity9b}\tag{9.11}$$

で与えられるのです。ブラウン運動理論では、\(\Delta t\)の間の移動量が\(\overline{l}\)に限定される簡単な酔歩モデルがよく用いられますが、その例では式\(\eqref{diffusivity9b}\)でよいのです。

一方、衝突イベントが定常ポアソン過程となる場合、自由行程の分布は指数分布

$$p(l)=\frac{1}{\overline{l}}e^{-\frac{l}{\overline{l}}}\tag{9.12}$$

となります。この場合は

$$\begin{eqnarray}D&=&\frac{\left< {l}^2 \right >}{2\overline{t}}=\frac{1}{2\overline{t}}\int_0^\infty l^2p(l)dl =\frac{1}{2\overline{t}}\int_0^\infty l^2\frac{1}{\overline{l}}e^{-\frac{l}{\overline{l}}}dl{\overline{t}}\\&=&\frac{1}{2\overline{t}}\cancel{{\left [- l^2 e^{-\frac{l}{\overline{l}}}\right] }_0^\infty}+\frac{1}{2\overline{t}}\int_0^\infty2le^{-\frac{l}{\overline{l}}}dl\\&=&\frac{1}{\overline{t}}\int_0^\infty le^{-\frac{l}{\overline{l}}}dl\\&=&\frac{1}{\overline{t}}\cancel{{\left [- l\overline{l} e^{-\frac{l}{\overline{l}}}\right] }_0^\infty}+\frac{1}{\overline{t}}\int_0^\infty \overline{l}e^{-\frac{l}{\overline{l}}}dl\\&=&\frac{1}{\overline{t}}\int_0^\infty \overline{l}e^{-\frac{l}{\overline{l}}}dl\\&=&\frac{1}{\overline{t}}{\left [- \overline{l}^2 e^{-\frac{l}{\overline{l}}}\right] }_0^\infty=\frac{\overline{l}^2}{\overline{t}}\tag{9.13}\end{eqnarray}$$

となり、1/2の係数が消えます。3次元の場合はもちろん、

$$D=\frac{\overline{l}^2}{3\overline{t}}\tag{9.14}$$

です。