渡邉孝信(早稲田大学・電子物理システム学科)

ド・ブロイがなぜ、電子も波動性を有するという、とてつもない着想に至ったかというと、光学と力学の理論の類似点に注目し、これらはいつか統合されなければならないという、壮大な構想を抱いていたからでした。

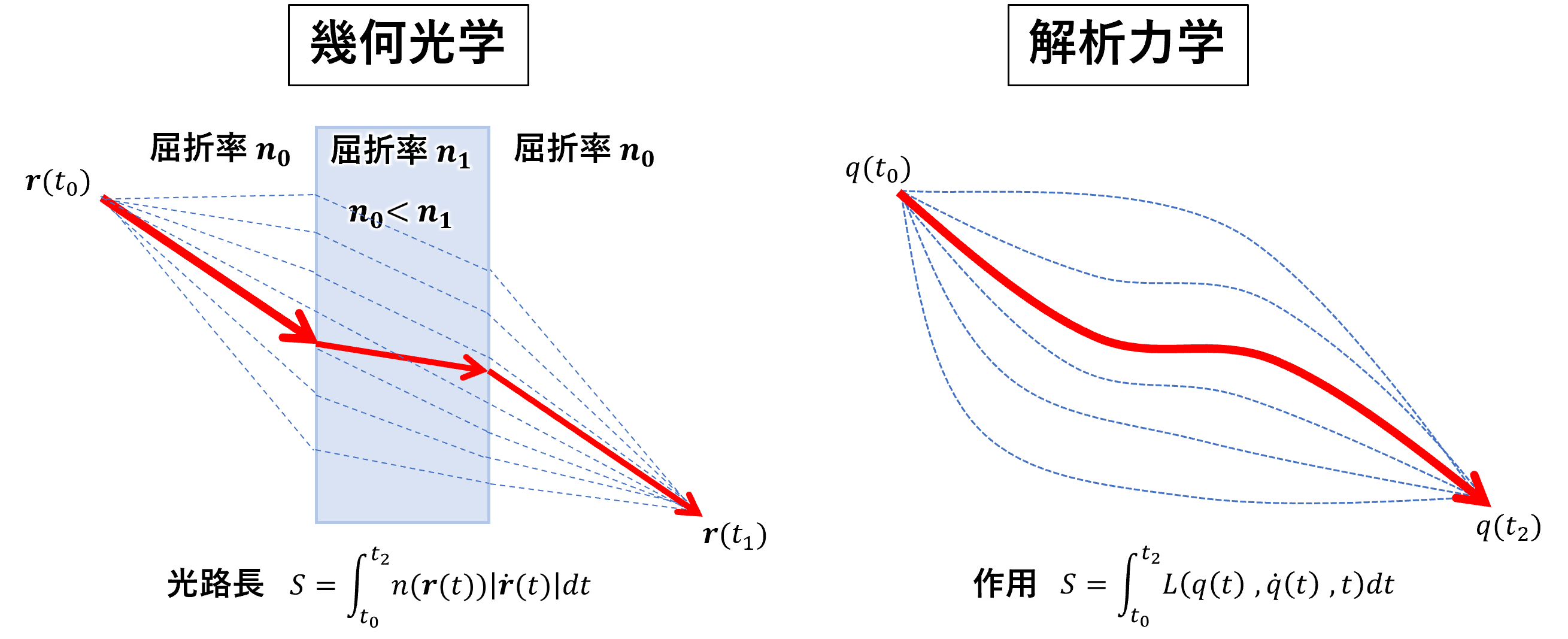

光線がたどる経路を扱う理論を「幾何光学」と呼びます。幾何光学では、光は通過時間が極小値を通るような最短経路をたどると説明されます。フェルマーの原理と呼ばれます。

一方、ニュートン力学では、その後に発展した解析力学によって、質点の運動は「作用量が極小値を取る」という意味で最短経路をたどっていると説明できることが明らかにされました。

ド・ブロイは、これら最短経路の原理を基に、光学と力学とを一つに統合できるはずだと考えていたのです。もっとも、光学と力学のアナロジーを指摘していた人はド・ブロイ以前にもいましたが、実際に統合する手段が、昔はなかったのです。その手段というのが、後から振り返ると、アインシュタインの「光量子仮説」と「相対性理論」だった、ということになります。

ド・ブロイは、アインシュタインの光量子仮説の式、

$$E=h\nu$$

すなわち振動数\(\nu\)の波のエネルギーの最小単位は\(h\nu\)だという式と、相対性理論の有名な式、

$$E=mc^2$$

をイコールとおいて、質量\(m\)を有するあらゆる物質粒子には、\(mc^2/h\)という振動数の振動現象が付随している、という前提から議論を始めました。

「粒子に振動現象が付随する」といわれても、なかなかピンとこないでしょう。ド・ブロイが実際にどのようなイメージを持っていたのか、詳細な描像は筆者にはわかりませんが、たぶん、最初はこんなイメージを持っていたのではないかと、勝手な想像を加えながら話を進めます。

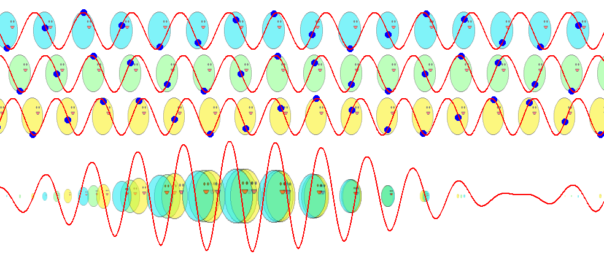

図2.2に示すように、一定の振動数\(\nu_0\)で振動する何らかの機構、例えばメトロノームみたいなものが、静止質量\(m_0\)の粒子に内在していると考えてみましょう。前回紹介した、ニュートンの光の粒子の描像(光の粒子が透過状態と反射状態を繰り返しているという、アレです)を彷彿とさせるかもしれませんね。

ド・ブロイは、この粒子が速度\(v\)で運動しているとして、内部の振動現象がどのように見えるだろうか、ということを、相対性理論に基づいて考察しました。

相対性理論によると、静止系の時間を\(t_0\)とおいたとき、速度\(v\)で動いている物体の時間は

$$t_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

となります。\(c\)は光の速度です。\(v\)は光速を超えることはなく、平方根は1より小さな実数値になります。

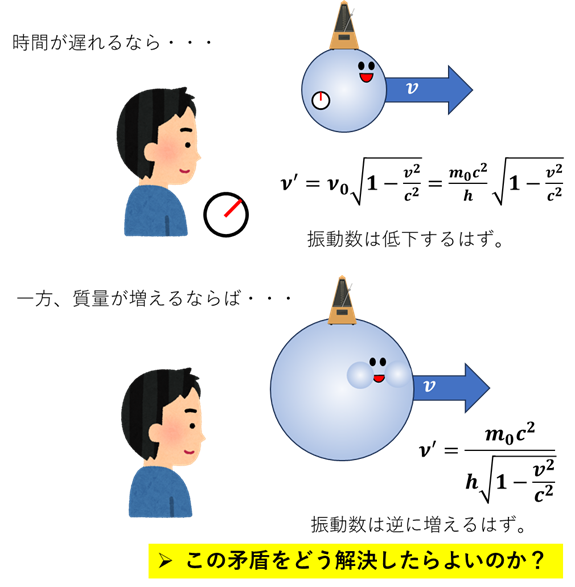

すなわち、静止している観測者から見て、動いている物体の時間はゆっくり進むことになります。時間がゆっくり進むなら、動いている粒子の内部の振動数も低下するはずです。

さて、今度は物体の質量に注目してみましょう。相対性理論によると、静止質量\(m_0\)の物体が速度\(v\)で動くと、その質量は

$$m_0\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

となります。速度が増すほど質量は増えるのです。

そうなると、ここで矛盾が生じます。質量\(m\)に付随する振動数が

$$\frac{mc^2}{h}$$

だとすると、質量が増えるにつれて振動数も増えなければなりません。時間の遅れに注目すると、粒子に付随する振動数は減るはずなのですが、質量の増大に注目すると、逆にこの振動数は増えてくれないと困ることになります。

筆者ならここで、「ダメだ。\(E=hν\)と\(E=mc^2\)をイコールで結ぶなんて、やっぱりナンセンスだったんだ」とあきらめてしまうところです。しかし、ド・ブロイはあきらめませんでした。

「そのとき、大いなる光が頭のなかで 突然に輝きわたった」[1]

と、後の回想録でド・ブロイが語っているように、この矛盾を見事に解消する、画期的な描像をド・ブロイは思いついたのでした。

[1] ジョルジュ・ロシャク著,宇田川博訳「ルイ・ド・ブロイ 二十世紀物理学の貴公子」国文社(1995)