渡邉孝信(早稲田大学・電子物理システム学科)

半導体中の電気の流れを説明するとき、電子を粒子と見立てて説明されることが多いのですが、時として波動とみなした説明もされることがあります。電子をはじめ、光も、原子核も、この世のありとあらゆるものが、波動性と粒子性を兼ね備えているという話は、量子力学を学んでいなくても一度は聞いたことがあるでしょう。

電子は19世紀末、真空放電で陰極から放射される放射線「陰極線」の実験で発見されました。1897年、陰極線の正体がとても小さな荷電粒子らしいことをJJトムソンが突き止めたので、この年が電子の発見年とされています。

一方、光は波だと当時考えられていました。1864年にマクスウェルが確立した電磁気学によって、光が電磁波の一種であることが明らかになっていたからです。

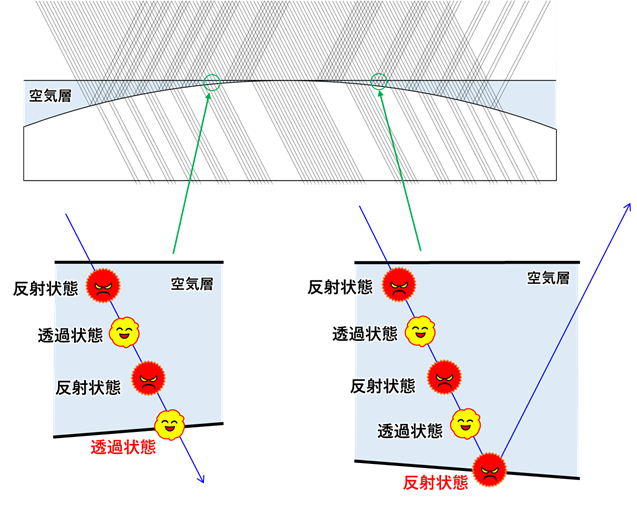

もっと時代をさかのぼると、ニュートンは光を粒子だと考えていました。波の干渉模様として知られるニュートン環を研究した当の本人が、光を粒子と想定していたとは、意外に思われるかも知れません。ニュートンは、レンズ間の薄い空気層に侵入した光線が、何らかの原因によって、反射される状態と透過する状態に繰り返し変化していると仮定し、ニュートン環の現象を説明したのです。

ニュートン以後、ヤングの干渉縞の実験、マクスウェルの電磁気学によって、光は波だということが決定的になっていったのですが、1900年のプランクの量子仮説、1905年のアインシュタインの光量子仮説あたりから、光の素性について議論が再燃しました。

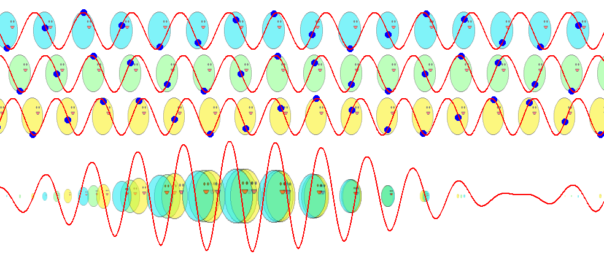

そんな中で現れたのが、ド・ブロイの物質波理論です。ド・ブロイは1923年、光どころか、これまで粒子と考えられてきた電子も波の性質を持っている、と言い出しました。そして、アインシュタインが1917年に光量子に対して導いた運動量と波長の関係式

$$\lambda = \frac{h}{p} \tag{1.1}$$

が、電子のような物質粒子にも一般に成り立つ、と主張したのです。これを物質波理論と言います。この物質波理論がきっかけの一つとなって、シュレディンガーの波動方程式が誕生し、今の量子力学の基礎が固まりました(なお、シュレディンガー方程式が発表された1926年の前年、ハイゼンベルクが行列力学を発見した1925年が、量子力学の誕生の年とされています)。

ド・ブロイの物質波理論では、アインシュタインの光量子仮説の式

$$E = h\nu \tag{1.2}$$

と、相対性理論の有名な式、

$$E=mc^2 \tag{1.3}$$

を等しいとおき、

質量\(m\)の粒子には、振動数\(\nu=mc^2/h\)の振動現象が付随しているのではないか

という着想から出発して理論が構築されました[2]。

「粒子に付随する振動現象」とは、いったい、どんなイメージを抱けばよいのでしょうか?

筆者がこのシリーズ記事を書いている2024年は、ド・ブロイが物質波の理論をまとめた博士論文[3]が受理された年からちょうど100年の節目にあたります。それが動機、というわけでもないのですが、たまたま振り返る機会がありましたので、ド・ブロイの発見の道筋を、一部想像も交えながら再現してみようと思った次第です。

参考文献

[1] ニュートン著, 島尾永康訳,「光学」岩波書店 (1983).

[2] ジョルジュ・ロシャク著,宇田川博訳「ルイ・ド・ブロイ 二十世紀物理学の貴公子」国文社(1995)

[3] Louis-Victor de Broglie , “On the Theory of Quanta” ド・ブロイの博士学位論文(1924)の英訳