修士課程1年生の大場淳平さんが、2026年1月29日~30日に開催された第31回電子デバイス界面テクノロジー研究会(EDIT31)(東レ総合研修センター・静岡県三島市)で、「若手奨励賞(服部健雄賞・ポスター講演部門)を受賞しました。

運営委員長の白石賢二先生から表彰される大場さん

発表題目「古典分子動力学法HfO2結晶の強誘電体特性のシミュレーション」

修士課程1年生の大場淳平さんが、2026年1月29日~30日に開催された第31回電子デバイス界面テクノロジー研究会(EDIT31)(東レ総合研修センター・静岡県三島市)で、「若手奨励賞(服部健雄賞・ポスター講演部門)を受賞しました。

運営委員長の白石賢二先生から表彰される大場さん

発表題目「古典分子動力学法HfO2結晶の強誘電体特性のシミュレーション」

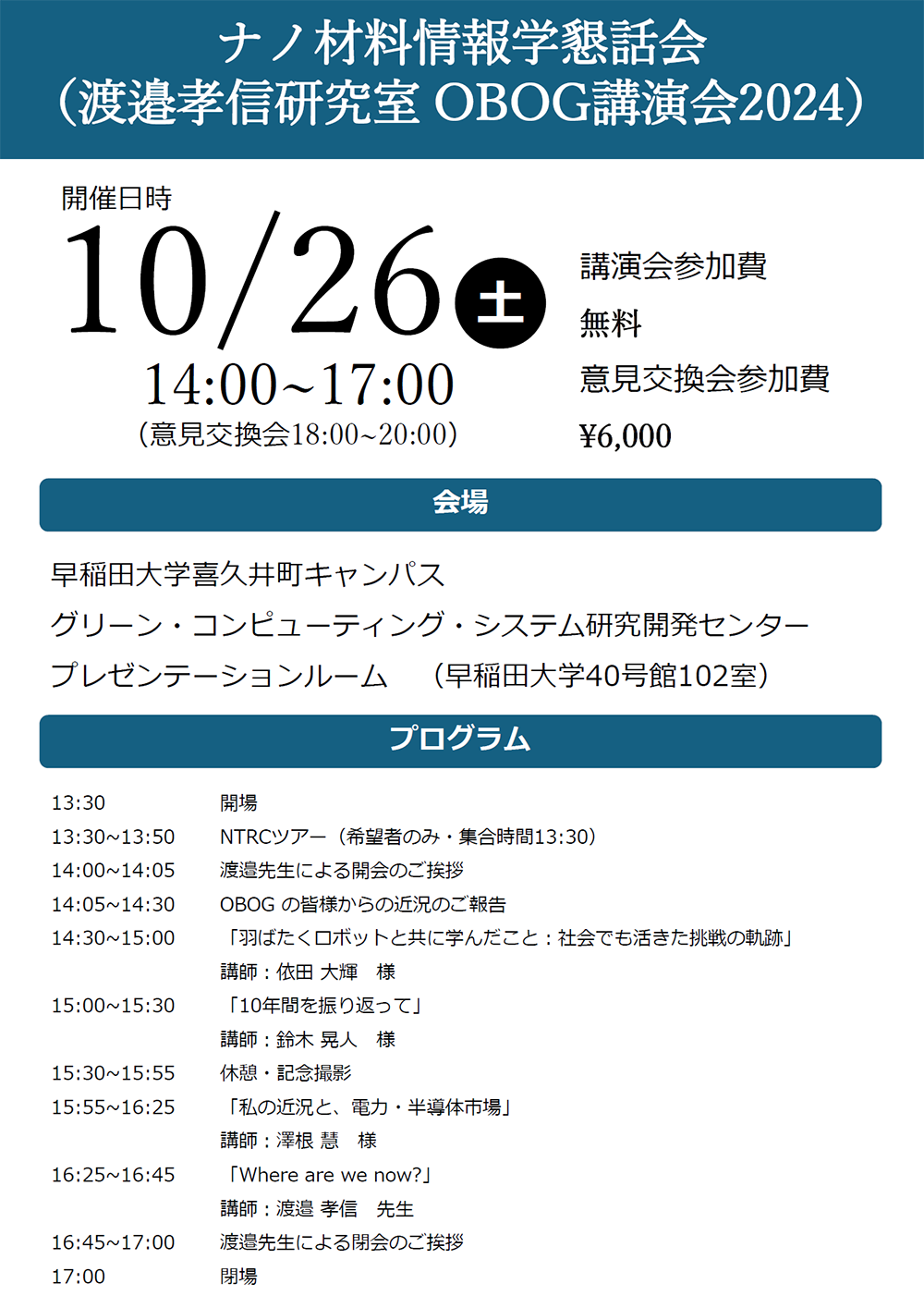

下記のとおり、OBOG会を開催いたします。

卒業生の皆様はじめ、ご関係の皆様は奮ってご参加ください。

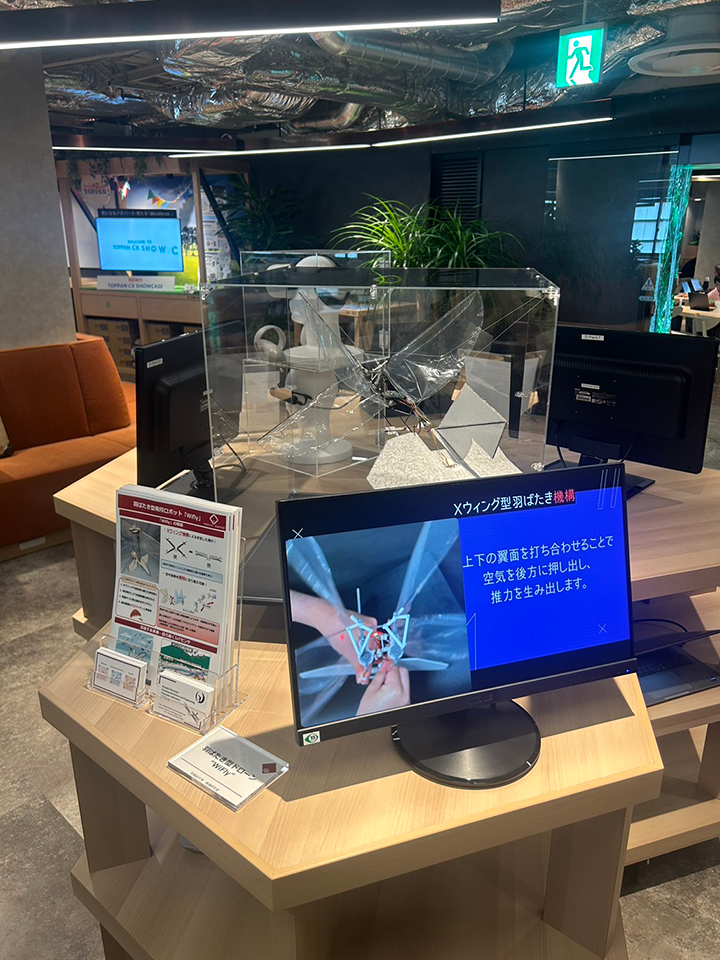

デロイト トーマツ イノベーションパーク(東京都・丸の内)のショーケースをお借りして、羽ばたき飛翔ロボット「WiFly」の常設展示を開始しました!

場所はJR東京駅・丸の内南口から徒歩5分、JR有楽町駅・国際フォーラム口から徒歩3分の新東京ビル8階。無料会員登録で誰でも利用可能なスペースで展示しています。

2024年3月23日(土)14:35~15:30にフジテレビ関東ローカルで放送された番組「スタートアップが創る未来の世界〜UPDATE EARTHで見つけた200の種〜」で、当研究室のWiFlyが紹介されました。

2024年3月2日(土)に前橋で開催されたUPDATE EARTH2024の特集番組で、同イベントにWiFlyを出展した大学院生の笹崎さん、平井さん、佐藤さん、神永さんが、稲垣吾郎さんの取材を受けている様子が紹介されています。

同番組はTverで1年間配信されています。

ドローンを活用したビジネスにフォーカスした専門メディア「ドローンジャーナル」で、羽ばたき飛翔ロボット「WiFly」が紹介されました。

突撃! 全国高専・大学ドローン漫遊記

Vol.1 早稲田の“異能vation”先生に訊いてみた! 羽ばたき飛行ドローンと、その先にある未来

学部4年生の笹﨑舜翔さん、竹村祐人さん、並木大輔さん、平井健太郎さんが、2023年3月26日の卒業式において、電子物理システム学科・優秀賞を受賞しました。電子物理システム学科の専門必修・選択科目で上位の成績を収めた学生に授与される賞で、受賞者には学科特製のメダルが授与されます。

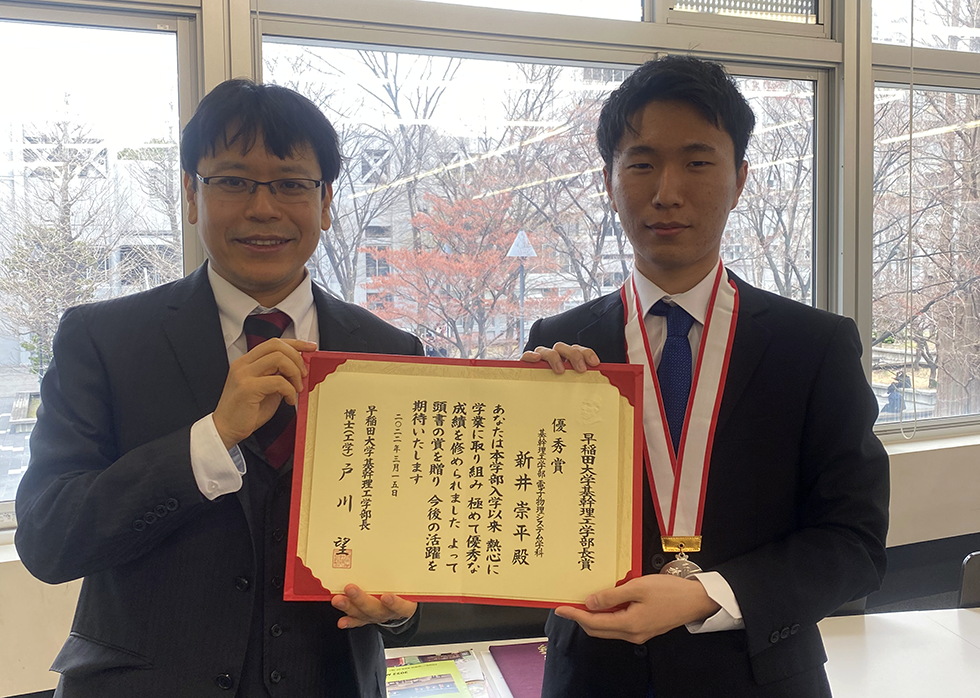

学部4年生の新井崇平さんが、2022年3月26日の卒業式において、早稲田大学基幹理工学部長賞・優秀賞と電子物理システム学科・優秀賞を受賞しました。どちらも学部時代の成績上位者に贈られる賞で、前者は学部1年生から4年生までの全履修科目、前者は専門必修・選択科目の成績が対象となります。

博士後期課程3年生のSylvia Yuk Yee Chungさんが筆頭著者として発表した論文の図がAIP Advances誌7月号の表紙に掲載されました。

Sylvia Yuk Yee Chung, Motohiro Tomita, Junya Takizawa, Ryo Yokogawa, Atsushi Ogura, Haidong Wang and Takanobu Watanabe, “Dependency of a localized phonon mode intensity on compositional cluster size in SiGe alloys, ” AIP Advances Vol. 11, 075017 (2021). doi.org/10.1063/5.0055307

この論文は、最近実験で見つかったばかりの低エネルギー局在フォノンモードについて、その起源を分子動力学シミュレーションで詳しく調査した成果を論じたものです。SiGe混晶の中では、Si同士あるいはGe同士が隣接して組成的なクラスターを形成していますが、このクラスターのサイズ分布に局在フォノンモードの強度が強く依存することを見出しました。

本研究は、優れた熱電変換能を有するSiGeの熱伝導のメカニズムの理解を深めるとともに、さらに優れた熱電材料の開発の指針になるものと期待されます。

本論文はすでにAIP Advances誌のFeatured Articleに選ばれていましたが、月に1件のCover Articleにも選定されました。