渡邉孝信(早稲田大学・電子物理システム学科)

ねぇおかしいでしょ1/2

半導体デバイスの授業では、キャリアの基本的な輸送機構として、

ドリフト電流 と 拡散電流

の概念をまず学びます。まだ非平衡統計力学を学んでいない場合がほとんどでしょうから、ドリフトや拡散の概念を説明する際は、高校物理で登場する気体分子運動論が用いられます。熱運動する気体分子に電子をなぞらえ、平均速度 \(\overline{v}\) 、平均自由行程 \(\overline{l}\) 、平均自由時間\(\overline{t}\) を使って、ドリフト移動度 \(\mu\) と拡散係数 \(D\) を表してみせるのです。

その際に困るのは、この初歩的に導出される拡散係数 \(D\) の式が本によってまちまちで、しかもイマイチ釈然としない説明が多いことです。一方、ドリフト移動度 \(\mu\) の式はほぼ1通りに落ち着いています。そこで、金科玉条のアインシュタインの関係式

$$ D=\frac{\mu}{q}k_BT \label{einstein}\tag{1.1}$$

を使って( \(q\)は素電荷、 \(k_B\)はボルツマン定数、 \(T\)は絶対温度)、ドリフト移動度 \(\mu\) から拡散係数\(D\) を決定することで、そうした混乱を回避している教科書も多数あります。というよりむしろ、拡散係数\(D\) は式\(\eqref{einstein}\)で定めるべきでしょう。

そうは言っても、拡散というキャリア輸送の微視的描像をつかむには、気体分子運動論に基づく説明に触れておくこともたいへん重要です。

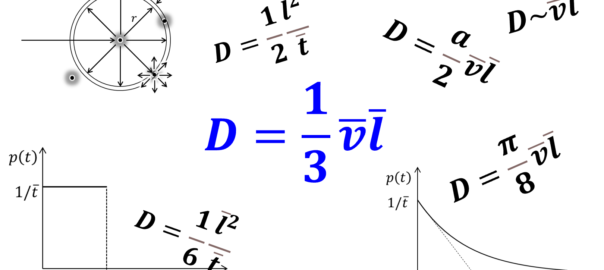

表1に、筆者が知っている範囲ですが、代表的な教科書や専門書に書かれている拡散係数の式をまとめておきました。どうしてこうもいろいろあるのでしょうか?

それは、平均速度 \(\overline{v}\) 、平均自由行程 \(\overline{l}\)、平均自由時間 \(\overline{t}\)といった量の「平均」の取り方に、いろいろな方法や考え方があるからです。

表1 様々な拡散係数の式。 \(\overline{v}\) :平均速度(熱運動速度)、 \(\overline{l}\):平均自由行程、\(\overline{t}\):平均自由時間

| 文献 | 拡散係数の式 | 備考 | |

| [1] | S. M. Sze, M. K. Lee, Semiconductor Devices, Physics and Technology 3rd ed., Wiley (2013). | \(D=\overline{v}\overline{l} \) | 1次元モデル |

| [2] |

B. L. Anderson, R. L. Anderson, Fundamentals of Semiconductor Devices 2nd. ed., McGraw-Hill, (2017). |

\(D=\frac{1}{2}\frac{\overline{l}^2}{\overline{t}}\) | 1次元モデル |

| [3] | W. パウリ, C. P. エンツ, 熱力学と気体分子運動論(パウリ物理学講座3), 講談社, (1976) | \(D=\frac{a}{2}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。\(a\)は平均自由行程にかかる無次元の係数。\(\overline{v}\)は平均速さ。文献[11]のChapmanの本に準拠。 |

| [4] |

F. Reif著, 久保 亮五監訳, バークレー物理コース「統計力学」, 丸善(1970) |

\(D=\frac{1}{3}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。 |

| [5] | ファインマン物理学II 光・熱・波動, 岩波書店 (1986) | \(D=\frac{1}{3}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。係数の決定が難しいことを丁寧に解説しつつ、最後に1/3を天下り的に導入。 |

| [6] | ランダウ=リフシッツ理論物理学教程「物理学的運動学I」, 東京図書(1982) | \(D\sim\overline{v}\overline{l}\) | |

| [7] | Atkins’ Physical Chemistry | \(D=\frac{1}{3}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。導出はパウリ[3]とほぼ同じだが。最後に2/3を掛けている。\(\overline{v}\)は平均速さ。 |

| [8] |

戸田 盛和, 斎藤 信彦, 久保 亮五, 橋爪 夏樹, 統計物理学(岩波講座「現代物理学の基礎」), 岩波書店 (1978) |

\(D=\frac{1}{6}\frac{\overline{l}^2}{\overline{t}}\) | 3次元のブラウン運動モデル。「\(\overline{l}\)、\(\overline{t}\)の定義のしかたによって何らかの係数がかかることもあるが」との断り書きあり。 |

| [9] | O. E. Meyer, Kinetic Theory of Gases, (1899). | \(D=\frac{\pi}{8}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。気体分子運動論による拡散係数の定式化の元祖。\(\overline{v}\)は平均速さ。根二乗平均速度を用いると\(D=\frac{1}{3}\overline{v}\overline{l}\)となる。 |

| [10] | J. H. Jeans, The Dynamical Theory of Gases, Cambridge University Press (1916) | \(D=\frac{1}{3}\overline{v}\overline{l}\) | 3次元モデル。Meyer[9]の式を簡略化した議論で導いている。 |

| [11] | S. Chapman, T.G. Cowling, The Mathematical Theory of Non-uniform Gases, Cambridge University Press (1939) | \(D=\frac{a}{2}\overline{v}\overline{l}\) | \(a\)は1に近い係数。\(\overline{v}\)は平均速さ。 |

まず注意すべきは、考えている系の次元が必ずしも同じではないということです。3次元空間における拡散流を考える際、その流れの方向に対して斜影をとるため、\(\overline{v}\)と\(\overline{l}\)はそれぞれ\(1/\sqrt{3}\)倍されます。3次元モデルの多くに1/3や1/6という係数がついているのはそのためです。終始1次元で議論している本では、1/3倍しないままにしています。

また、平均熱速度 には「速さの平均」や「根二乗平均速度」など、複数の定義があることも念頭に置いておく必要があります。ただしこの差はそれほど大きくありません。マクスウェル-ボルツマン分布を仮定した場合

$$平均速さ: \overline{|\boldsymbol{v}|}=\sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m}} \label{meanvelocity}\tag{1.2}$$

$$根二乗平均速度: \sqrt{\overline{\boldsymbol{v}^2}}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m}} \label{rmsvelocity}\tag{1.3}$$

となり、根二乗平均速度は速さの平均の1.0854倍と、ほんの少し大きめになります。

表1の文献[9]のMeyerの本は、気体分子運動論に基づいて拡散係数を定式化した最初期の仕事です。Meyerの式では、式\(\eqref{meanvelocity}\)の速さの平均\(\overline{|\boldsymbol{v}|}\)が\(\overline{v}\)として採用されていて、平均自由行程も\(\overline{l}=\overline{|\boldsymbol{v}|}\overline{t}\)とおいています。これらを根二乗平均速度\(\sqrt{\overline{\boldsymbol{v}^2}}\)に置き換えると、\(\overline{|\boldsymbol{v}|}=\sqrt{8/(3\pi)}\sqrt{\overline{\boldsymbol{v}^2}}\)、\(\overline{l}=\sqrt{8/(3\pi)}\sqrt{\overline{\boldsymbol{v}^2}}\overline{t}\)となるので、

$$D=\frac{\pi}{8}\overline{v}\overline{l}=\frac{\pi}{8}\overline{|\boldsymbol{v}|}^2\overline{t}=\frac{\pi}{8}\frac{8}{3\pi}\overline{\boldsymbol{v}^2}\overline{t}=\frac{1}{3}\overline{{\boldsymbol{v}}^2}\overline{t}$$

となり、\(D=\overline{v}\overline{l}/3\)としている他の文献と一致します。

もう一つ、拡散係数\(D\)の違いの要因となっているのは、平均自由時間\(\overline{t}\)と平均自由行程\(\overline{l}\)の「平均」の取り方です。1/2倍の係数がかかったりかからなかったりするのは、この平均操作の仕方の違いに起因します(注:パウリ[3]とChapman[11]はまた別の理由で1/2の係数をつけています)。気体分子運動論では、気体分子同士の衝突イベントと次の衝突イベントの間の時間の平均が\(\overline{t}\)、衝突イベントから次の衝突イベントが起きるまでに進める距離の平均を\(\overline{l}\)、としています。これらの統計平均を計算する際、どのような確率分布を仮定するかによって、平均値(期待値)が変わってしまうのです。このシリーズ記事では、この確率分布の取り扱い方に焦点を当てて、拡散係数の式の違いを議論していきます。